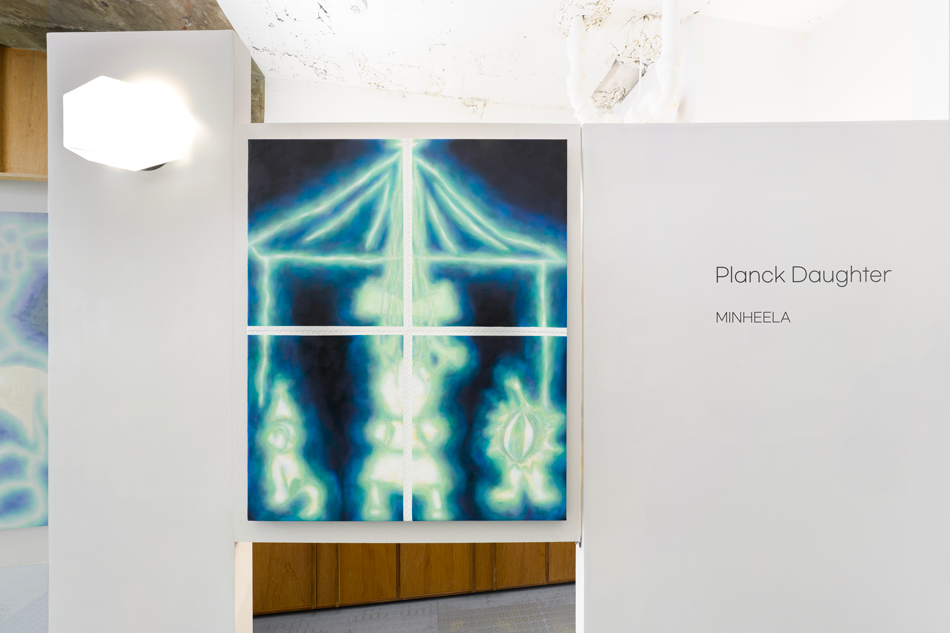

Minheela | Planck Daughter

동시성의 환상, 혹은 믿음

보이지 않는 존재, 말해지지 않는 감각, 인식의 경계에 머무는 어떤 것들에 대해 민희라는 오래도록 천착해 왔다. 그녀의 작업은 인간과 비인간, 주체와 객체, 감정과 물질 사이를 부유하며, 일상적으로 인지되거나 이해되는 세계의 작동 방식을 거듭 의심한다. 그러한 회의 속에서 작가는 삶의 가장 미세한 단위에 주목하며, 한없이 연약하고 사소해 보이는 것들로부터 고유한 시각적 의미를 길어 올린다.

이번 개인전 《Planck Daughter》는 작가가 오랫동안 사유해온 세계에 대한 첫 번째 응답이다. 전시 제목에 등장하는 ‘Planck’는 양자물리학에서 정의되는 시간과 거리의 최소 단위로, 인간의 감각으로는 인지할 수 없는 미시적 차원의 세계를 뜻한다. 민희라는 이 물리적 단위를 은유 삼아, 감정과 기억, 존재의 진동과 같은 보이지 않는 감각들을 포착하려 한다. 그녀가 다루는 대상은 커다란 서사나 분명한 형상을 가진 것이 아니라, 오히려 ‘무언가가 되기 직전’의 상태에 놓인 것들이다. 유리와 회화, 드로잉과 설치의 다양한 조형언어로 구현된 이번 전시는, 그러한 경계적 감각의 조각들을 시각적으로 번역한 하나의 장치이자, 비가시적 존재들이 비로소 드러나는 장면이 된다.

민희라의 작업에서 주목할 지점은 ‘되지 못함’에 대한 집요한 응시이다. 작가는 언어 이전의 목소리, 짐승의 감각, 인간 이하의 존재상태를 상상하며, 인간 중심의 감각 구조를 우회한다. 이는 일종의 ‘인간 미달적 상태’를 향한 사유이며, 인간이라는 범주의 한계에서 탈주하는 시도이기도 하다. 그녀가 만들어낸 존재들은 이름 붙여질 수 없는 감각, 혹은 형체 이전의 감정을 담고 있다.

작업은 회화와 유리, 드로잉과 구조물 사이를 넘나든다. 매체의 전통성 혹은 실험성을 구분 짓는 관습적 시선보다는, 각 매체의 물성과 그것이 함의하는 시간성과 감각의 속도에 집중한다. 유리는 공간을 분할하지만 시선을 통과하게 하고, 캔버스는 시선을 멈추게 하되 그 내부로의 몰입을 유도한다. 이 두 매체가 병치되는 순간, ‘보이는 것’과 ‘보이지 않는 것’, ‘안’과 ‘밖’이라는 이분법은 해체되고, 감각은 모순적인 방향으로 진동한다.

특히 유리 작업에서 민희라는 유리를 마치 천처럼 다루고, 투명성과 취약함이라는 물질적 속성을 서정적인 감정선과 연결한다. 그림은 한 장의 이미지가 아니라, 존재가 흔들리는 지점에 떠오른 기호에 가깝다. 시선이 통과하는 유리, 시선이 머무는 회화 사이에서 그녀는 ‘기억’이라는 비물질적 감각이 어떻게 형상화될 수 있는지를 질문한다.

이번 전시는 민희라 작업의 여러 조형적·개념적 요소가 하나의 구조 안에서 유기적으로 작동하는 첫 시도이자, 동시에 그것이 외부 세계와 접촉하며 생성하는 긴장을 시험하는 장이기도 하다. 회화에서 감정은 이미지로 전이되고, 유리에서는 관계의 시차와 공간의 균열이 시각화된다. 작가는 이 틈 속에서 끊임없이 질문한다.

우리는 같은 언어를 사용하며 다른 이야기를 하고 있는 것은 아닐까?

안다고 생각했지만, 실은 모르는 것은 아닐까?

존재는 보이지 않을 때 더 선명해지는 것은 아닐까?

《Planck Daughter》는 그 질문이 예술이라는 언어로 번역된 결과이며, ‘존재의 가장 미세한 떨림’이 조형으로 변주된 공간성을 보인다. 관객은 이 전시를 통해 자신 안의 어떤 비가시적인 감각, 사회적 언어 이전의 감정, 이름 붙이지 못한 기억과 조우하게 될지도 모른다. 그것이 전시가 발화하고자 하는 가장 은밀하고 조용한 파동일 것이다.

The Illusion of Simultaneity, or a Kind of Belief

MINHEELA’s practice has long gravitated toward that which eludes the eye: unseen beings, unspoken sensations, and liminal thresholds of perception. Her work floats between the human and the nonhuman, the subject and the object, emotion and matter—persistently questioning the mechanisms through which the world becomes legible. Within this skepticism, the artist turns to the smallest units of experience, drawing out a distinct visual meaning from things that appear endlessly fragile or inconsequential.《Planck Daughter》, her first solo exhibition, is a formative response to the world she has been contemplating. The term “Planck” refers to the smallest measurable units of time and space in quantum physics—a realm beyond the reach of human perception. For her, this scientific term becomes a metaphor for the unseen dimensions of feeling, memory, and existential vibration. Her works resist fixed narratives or concrete forms; instead, they dwell in the state just before something becomes—where form and meaning have yet to cohere. Comprising painting, glasswork, drawing, and installation, this exhibition functions as a visual apparatus for translating such thresholded sensations, allowing invisible presences to emerge.

A defining gesture of her work is the tenacious gaze toward “not-yet-being.” She imagines pre-linguistic voices, animalistic senses, or states beneath the human—bypassing anthropocentric perceptual systems. Her speculative beings, shaped in the image of “less-than-human,” are not representations of entities, but containers for unnamed feelings and formless memory.

She moves fluidly between media—painting, glass, drawing, and sculptural forms—without confining them to categories of tradition or experimentation. Instead, she focuses on the materiality of each medium and its associated temporality and sensory rhythm. Glass partitions space but lets the gaze pass through; canvas holds the eye and induces immersion. When the two are juxtaposed, binaries like inside and outside, visible and invisible, begin to dissolve. Sensation, in turn, vibrates in contradictory directions.

In her recent glass works, she handles the material like fabric—stitching, folding, softening—while linking transparency and fragility to lines of lyrical emotion. Her paintings are not composed of singular images, but rather arise as signs at the threshold of unstable presence. Between the gaze that passes through glass and the gaze that rests within canvas, she continually returns to a single question: how might a non-material sensation like memory be given form?

This exhibition marks MINHEELA’s first attempt to orchestrate the conceptual and sculptural components of her practice within a single structure—while also confronting the tension that arises as these works encounter the outside world. Emotion is translated into image; the temporal dislocation of relationships and the ruptures of space are made visible through glass. Within these interstices, the artist poses a series of quiet but insistent questions:

Are we speaking different stories using the same words?

Do we mistake the act of knowing for understanding?

And does existence, when invisible, become all the more vivid?

《Planck Daughter》 is a response rendered in the language of art—a space where the smallest tremors of being are refracted into form. For those who enter, the exhibition may offer a moment of encounter with the imperceptible: sensations that have gone unacknowledged, feelings that precede language, memories that defy naming. That possibility—fragile, private, and nearly inaudible—may be the exhibition’s most intimate resonance.

Artist’s Statement

가상세계를 상상하며 유약함의 에너지를 탐구한다.

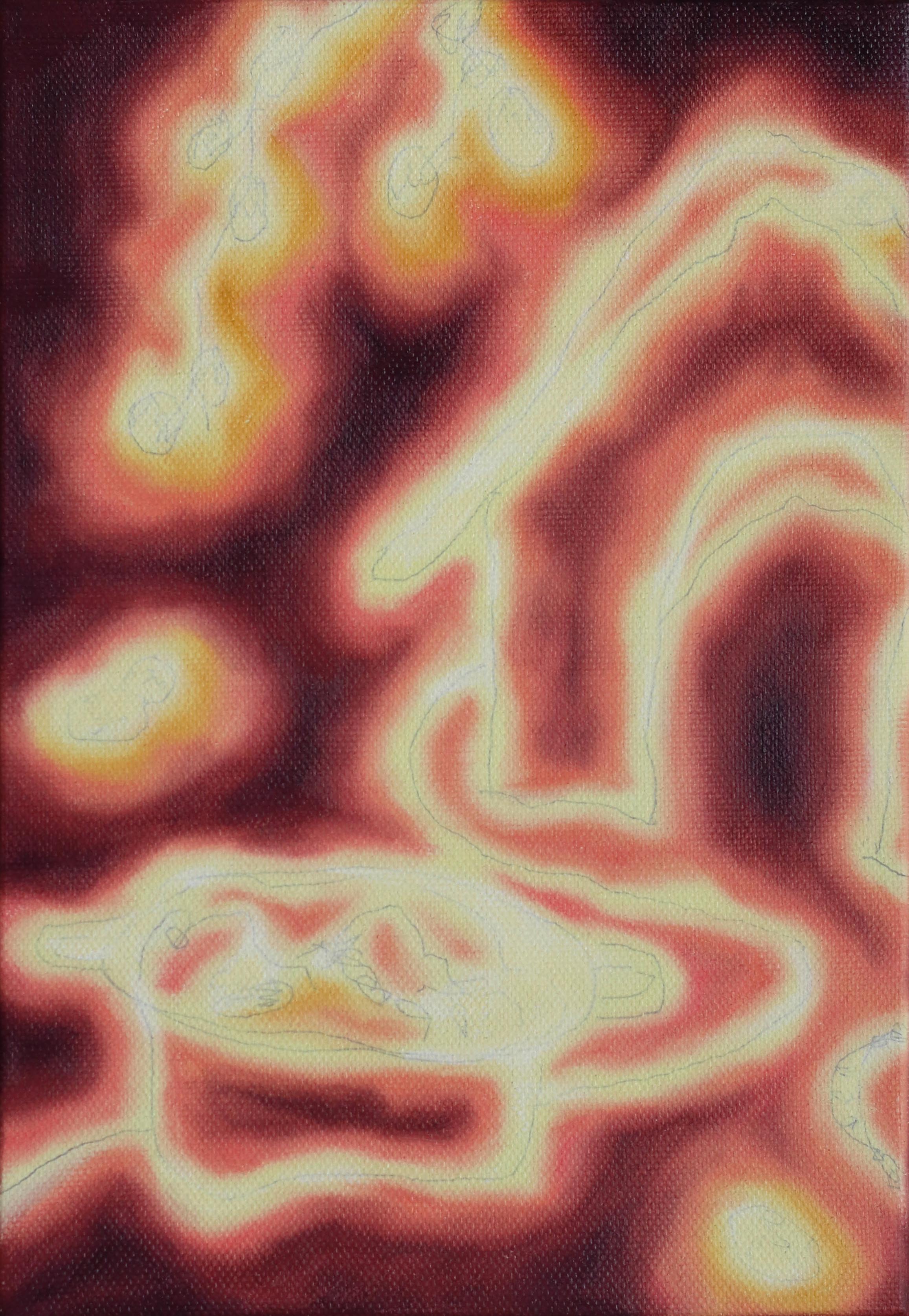

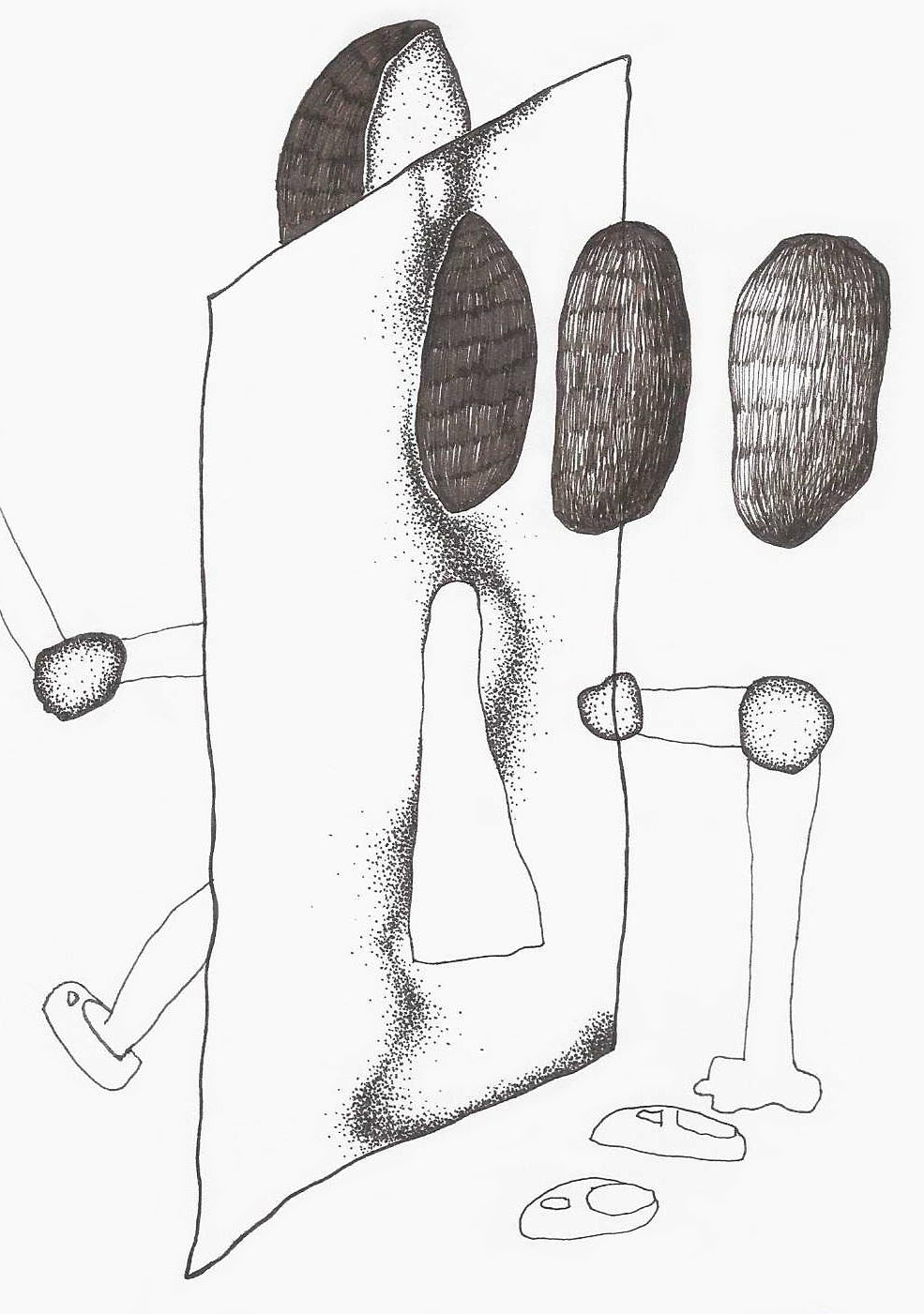

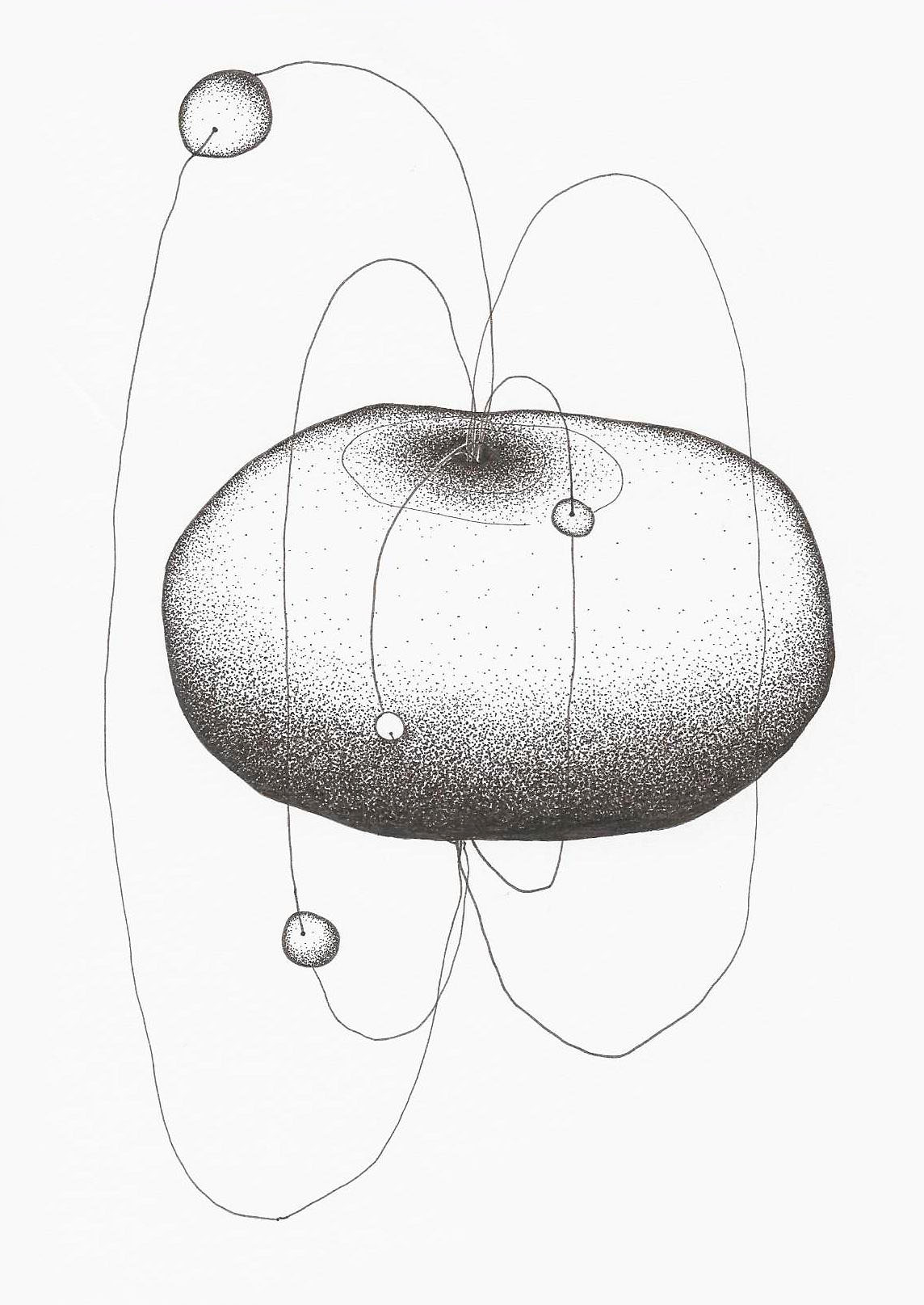

점과 빛이라는 미시적 조형언어를 차용해 양자적 우주와 환상 사이의 장면을 재구성하고, 그 과정에서 인간 미달의 형상을 등장시키거나 그들의 포지션을 취한 감각을 가시화한다. 미숙함을 의도한 유아적 형태와 입자의 확산/군집을 그려내어 서사의 뉘앙스를 띄는 이미지를 만들고 시공간을 불완전하게 경계 짓는 물질로 상정한 창문 유리를 조각하는 방식을 통해 어른과 아이, 언어와 비언어, 현실과 비현실이라는 두 항의 경계를 흐리는 방법을 연구한다. 알 수 없는 존재들의 사랑 방식과 관측되지 않는 평행 세계의 가능성을 교차시키며 궁극적으로는, 돌봄 받는 자들이 돌보는 자들을 살리는 이야기에 따르길 바라고 있다.

I explore the energy of fragility by imagining virtual worlds.

Through the microscopic visual language of dots and light, I reconstruct scenes that drift between quantum cosmos and fantasy. In doing so, I visualize not only subhuman figures, but also the sensations that emerge from inhabiting their positions. I intentionally embrace clumsy, childlike forms and draw constellations of dispersed or clustered particles to create images that carry a narrative undertone. I sculpt with window glass—considering it a material that imperfectly delineates time and space—as a way to blur binary boundaries between adult and child, language and non-language, reality and unreality. By weaving together the unknowable ways beings might love and the speculative possibilities of parallel worlds, I follow a story where those who are cared for become those who care—healing, and being healed, in return.

Artworks

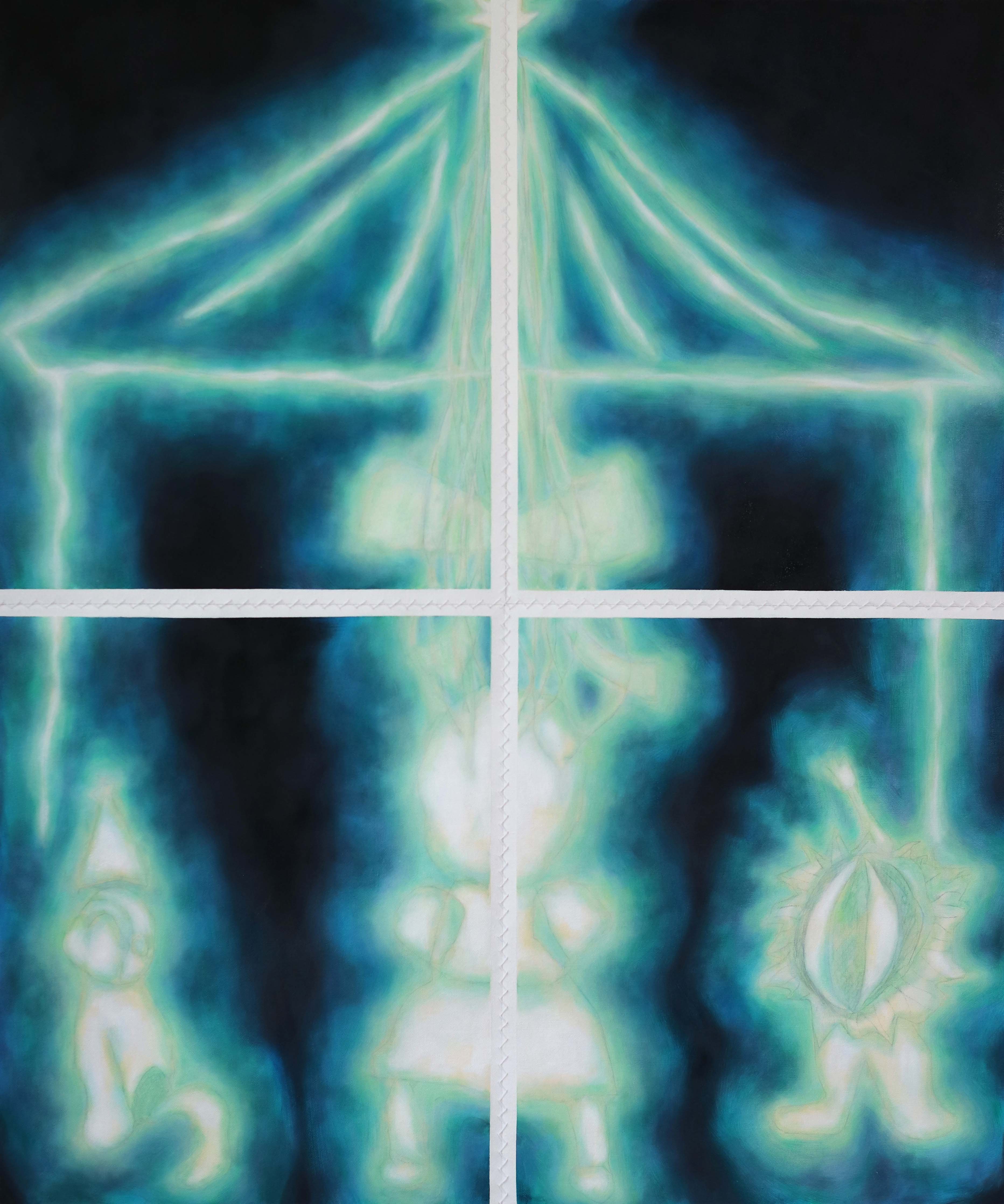

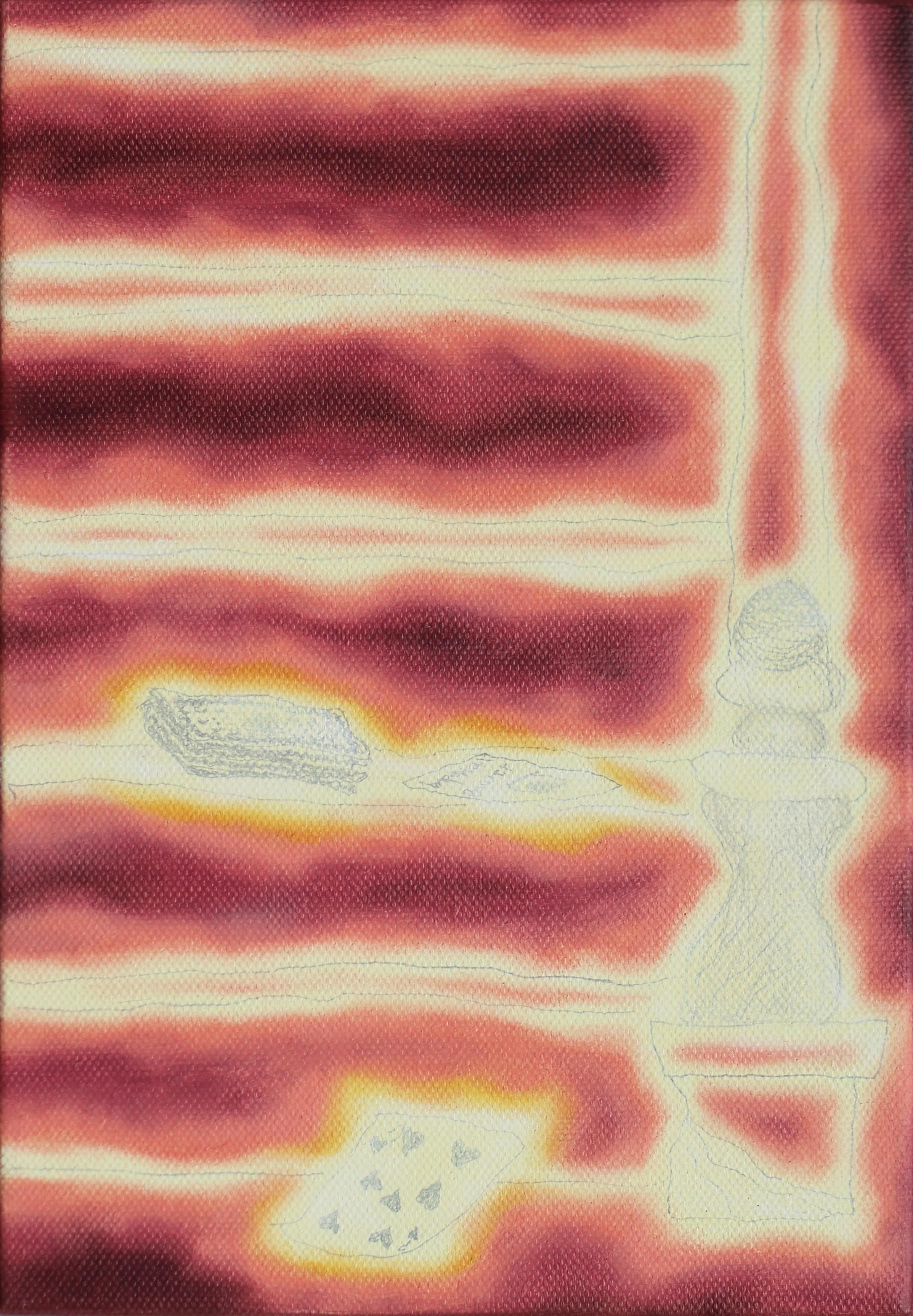

올림 Sincerely

Pencil and oil on canvas

183 × 133 cm

2024

Pencil and oil on canvas

183 × 133 cm

2024

| 환영_G Welcome_G Pencil and oil on canvas 97 × 81 cm 2025 |

| ⧫ ∞ ⧫ Oil on canvas 43.5 × 13 cm 2025 |

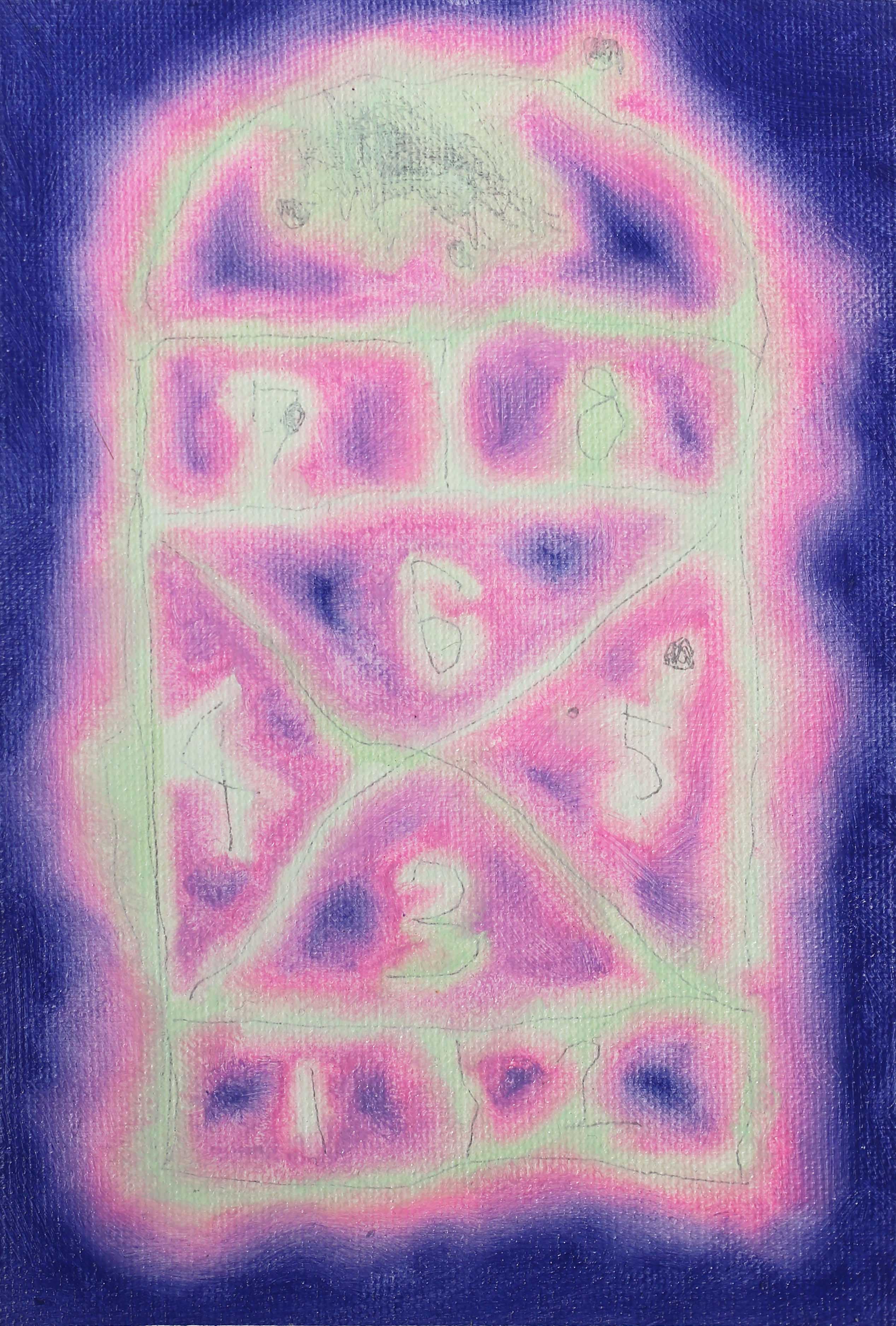

Happy Birthday

Pen and oil on canvas

18 × 12 cm

2024

Pen and oil on canvas

18 × 12 cm

2024

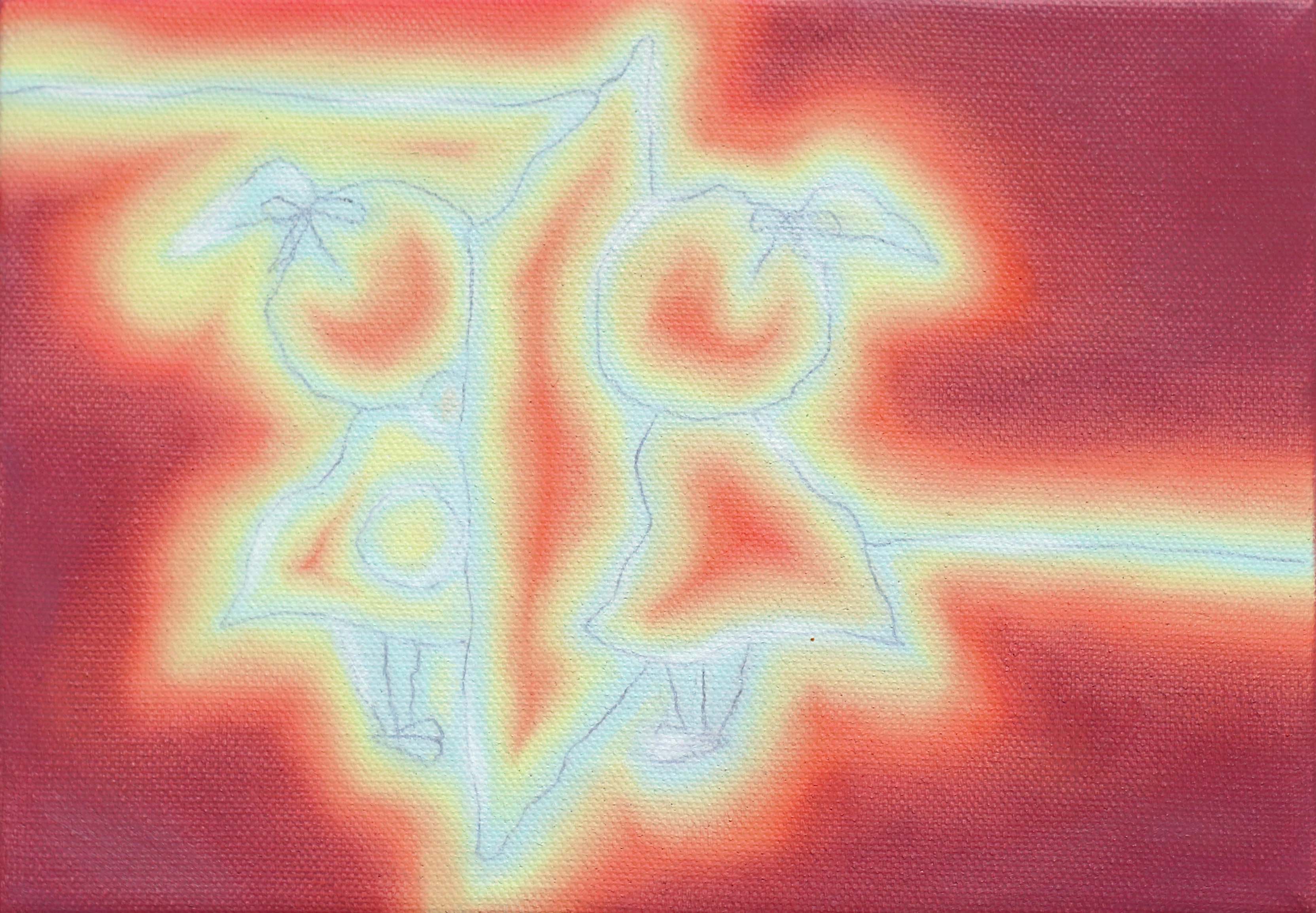

Double Dutch

Pen and oil on canvas

12 × 18 cm

2024

Pen and oil on canvas

12 × 18 cm

2024

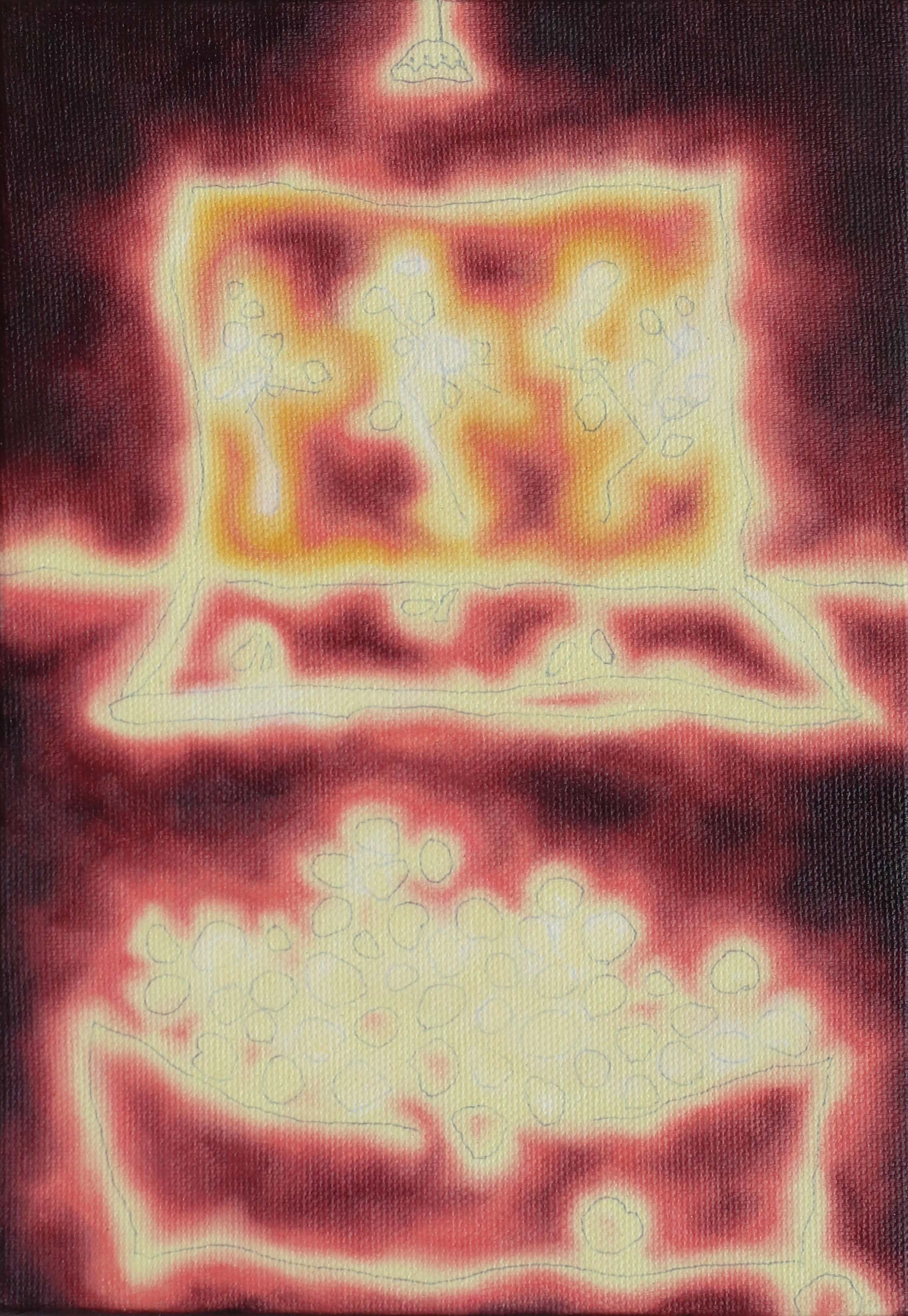

Sweet Dream

Pen and oil on canvas

18 × 12 cm

2024

Pen and oil on canvas

18 × 12 cm

2024

땅따먹기

Hopscotch

Pen and oil on canvas

18 × 12 cm

2024

Hopscotch

Pen and oil on canvas

18 × 12 cm

2024

Déjà

Pen and oil on canvas

13.5 × 17.5 cm

2025

Pen and oil on canvas

13.5 × 17.5 cm

2025

239-48_앵두

239-48_Aengdu

Pen and oil on canvas

22.7 × 15.8 cm

2025

239-48_Aengdu

Pen and oil on canvas

22.7 × 15.8 cm

2025

239-48_바뜨

239-48_Batteu

Pen and oil on canvas

22.7 × 15.8 cm

2025

239-48_Batteu

Pen and oil on canvas

22.7 × 15.8 cm

2025

239-48_브리지

239-48_Bridge

Pen and oil on canvas

22.7 × 15.8 cm

2025

239-48_Bridge

Pen and oil on canvas

22.7 × 15.8 cm

2025

239-48_창살

239-48_Grille

Pen and oil on canvas

22.7 × 15.8 cm

2025

239-48_Grille

Pen and oil on canvas

22.7 × 15.8 cm

2025

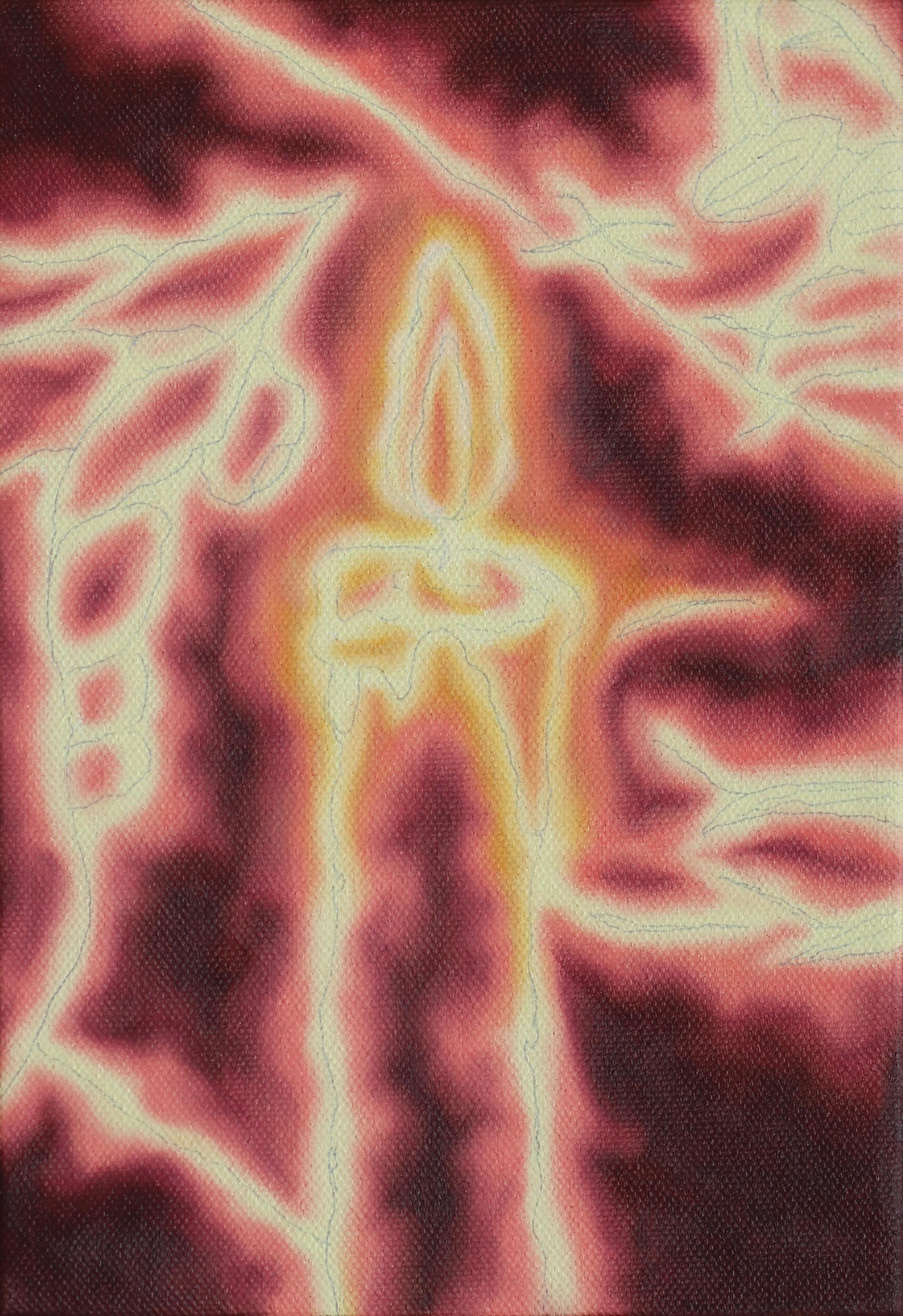

239-48_촛불

239-48_Candlelight

Pen and oil on canvas

22.7 × 15.8 cm

2025

239-48_Candlelight

Pen and oil on canvas

22.7 × 15.8 cm

2025

239-48_왼쪽 식탁 의자

239-48_Left Dining Chair

Pen and oil on canvas

22.7 × 15.8 cm

2025

239-48_Left Dining Chair

Pen and oil on canvas

22.7 × 15.8 cm

2025

239-48_오른쪽 식탁 의자

239-48_Right Dining Chair

Pen and oil on canvas

22.7 × 15.8 cm

2025

239-48_Right Dining Chair

Pen and oil on canvas

22.7 × 15.8 cm

2025

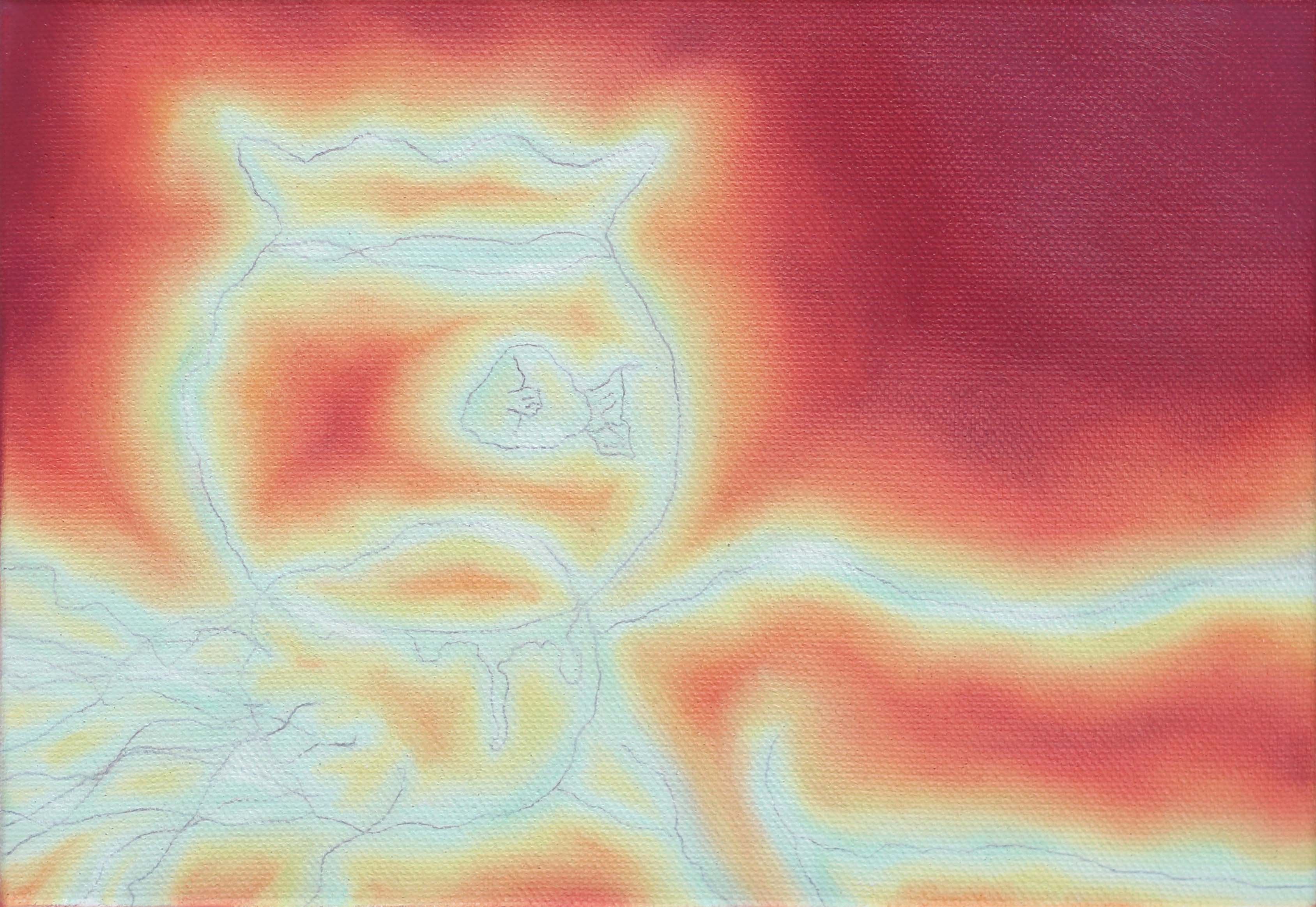

의뢰_1

Commission_1

Pen and oil on canvas

22.7 × 15.8 cm

2025

Commission_1

Pen and oil on canvas

22.7 × 15.8 cm

2025

의뢰_2

Commission_2

Pen and oil on canvas

15.8 × 22.7 cm

2025

Commission_2

Pen and oil on canvas

15.8 × 22.7 cm

2025

의뢰_3

Commission_3

Pen and oil on canvas

15.8 × 22.7 cm

2025

Commission_3

Pen and oil on canvas

15.8 × 22.7 cm

2025

의뢰_4

Commission_4

Pen and oil on canvas

15.8 × 22.7 cm

2025

Commission_4

Pen and oil on canvas

15.8 × 22.7 cm

2025

Childhood Diffusion Series_2_R

Pencil and oil on canvas

33.4 × 24.2 cm

2023

Pencil and oil on canvas

33.4 × 24.2 cm

2023

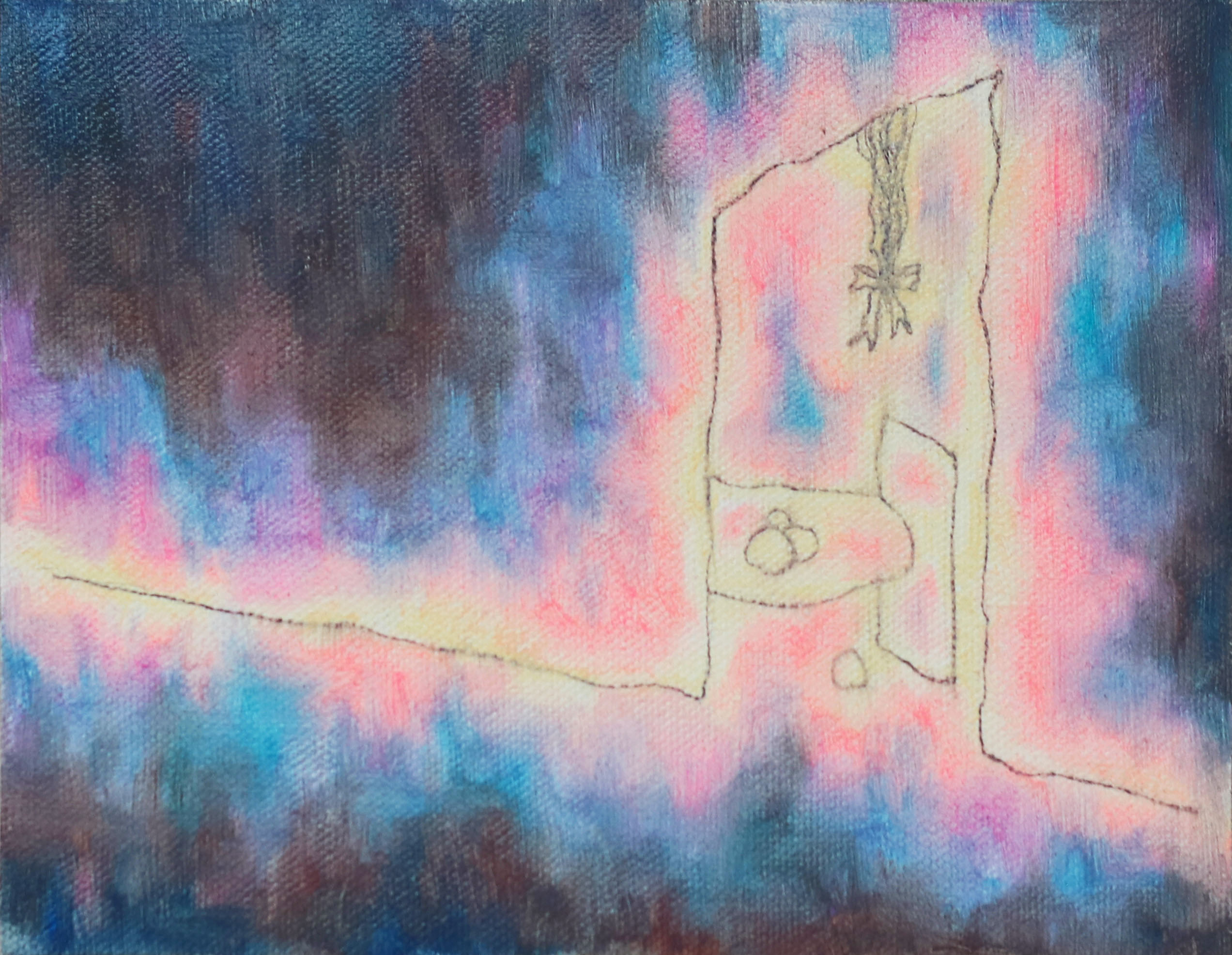

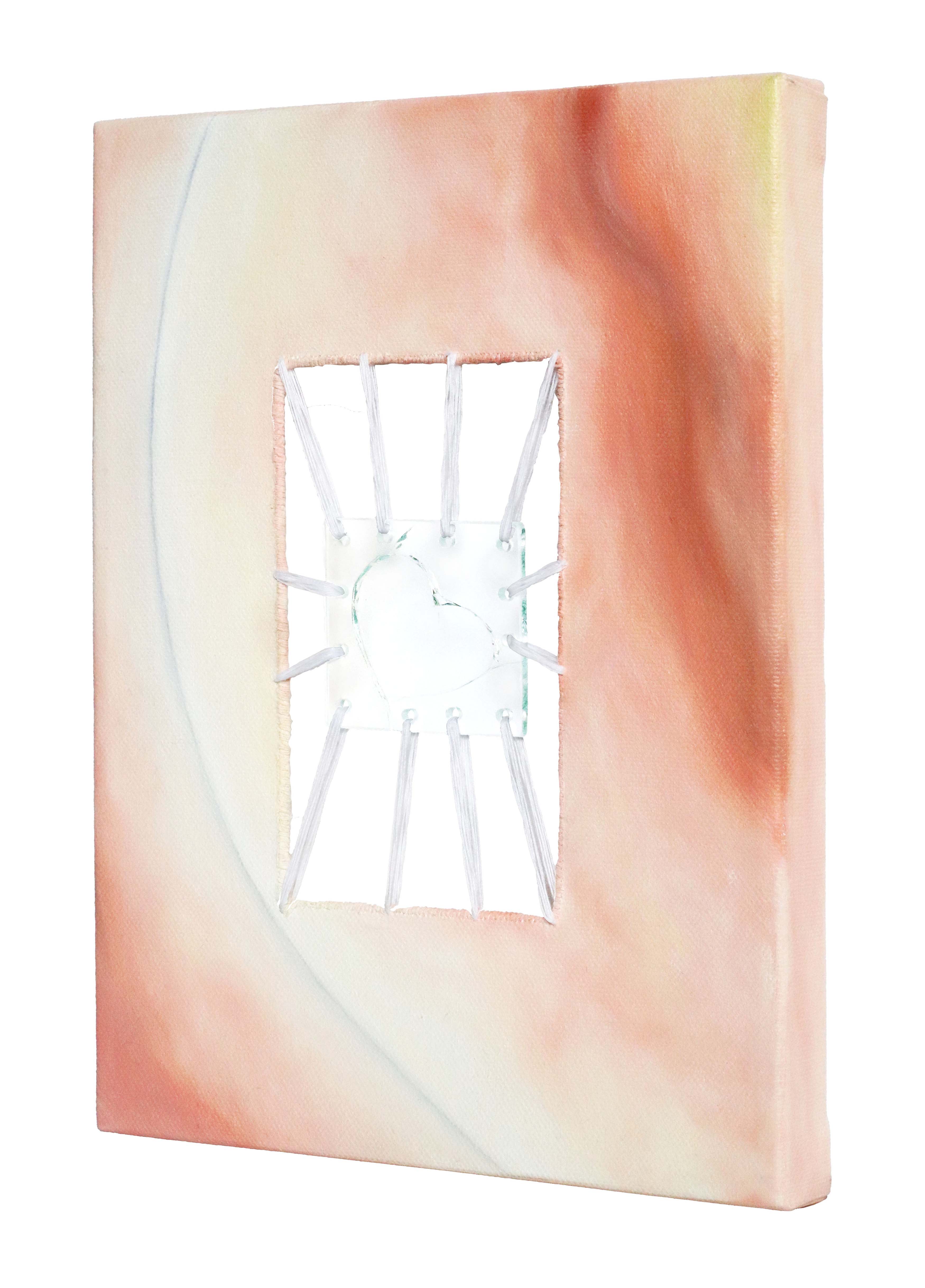

Incubant Studies_1

Pencil and oil on canvas, glass, thread

25.8 × 17.9 × 2 cm

2023

Pencil and oil on canvas, glass, thread

25.8 × 17.9 × 2 cm

2023

Incubant Studies_2

Pencil and oil on canvas, glass, thread

25.8 × 17.9 × 2 cm

2023

Pencil and oil on canvas, glass, thread

25.8 × 17.9 × 2 cm

2023

Incubant Studies_3

Pencil and oil on canvas, glass, thread

25.8 × 17.9 × 2 cm

2023

Pencil and oil on canvas, glass, thread

25.8 × 17.9 × 2 cm

2023

Childhood Diffusion Series_2

Pen on paper

18.2 × 12.8 cm

2022

Pen on paper

18.2 × 12.8 cm

2022

Childhood Diffusion Series_3

Pen on paper

21 × 14.8 cm

2023

Pen on paper

21 × 14.8 cm

2023

Untitled

Pen on paper

21 × 14.8 cm

2024

Pen on paper

21 × 14.8 cm

2024

숨바꼭질_3

Hide and Seek_3

Pen on paper

14.8 × 21 cm

2024

Hide and Seek_3

Pen on paper

14.8 × 21 cm

2024

Untitled

Pen on paper

21 × 14.8 cm

2024

Pen on paper

21 × 14.8 cm

2024

Pavane

Pen on paper

42 × 29.7 cm

2025

Pen on paper

42 × 29.7 cm

2025

Room

Glass, thread, pen on canvas

10 × 10 × 10 cm

2024

Glass, thread, pen on canvas

10 × 10 × 10 cm

2024

Q&A with Minheela 민희라

Q: 민희라 작가님의 작품에서 반복적으로 등장하는 생명체를 통해 나타나는 세계관은 무엇인가요?

A: 오랜 시간 인간 미달적 존재들을 선망해오고 있다 느껴요. 언어를 배우기 전의 목소리나 짐승의 감각, 혹은 미지 물질들의 삶을 생각하기도 하는데 그들은 제가 취할 수 없는 것들 이잖아요. 그럼에도 인간종으로서 비인간일 수 있는 상태들이 있지 않을까, 빠지다 보면 어떤 형상이나 이야기들이 생겨요. 자전적인 요소가 가정되기도 하고요. 그 때 과거, 현재, 미래 같은 시간성이나 사회적 규범이 무용해집니다. 제 스스로에게 양자적 우주라는 과학적 개념이 그런 환상을 판타지(장르) 이상으로 도약하게 해주는 장치가 되고요. ‘지금 이 사건, 어딘가 이뤄지고 있을 텐데’ 하면서 의심이 믿음으로 자리를 바꿔요. 이상한 모순이지만 인간 미달로 완전할 가능성이 작업과 현실을 드나들고 있다고 생각합니다.

Q: 작업을 통해 말하고자 하는 감정이나 기억, 감각은 어떤 것들인가요?

A: 유약함이 갖는 힘과 알 수 없는 사랑의 방식일 것 같아요. 생명이든 사물이든 그 자리에서 주체의 포지션에 놓인 것이 자기도 모르게 보이고마는 에너지들이나 어떤 삐걱임은 상대를 끌어들이는 뭔가를 갖고 있는 거 같거든요. (거꾸로 말하면 자기도 모르게 에너지를 발산했기에 어쩌다 주체가 되어버린 것들이) 제가 작업자의 정체성을 가질 때나 가지지 않을 때, 삶 전반에서 드물게 포착되지만 아름답게 유효한 감각인 거 같아요.

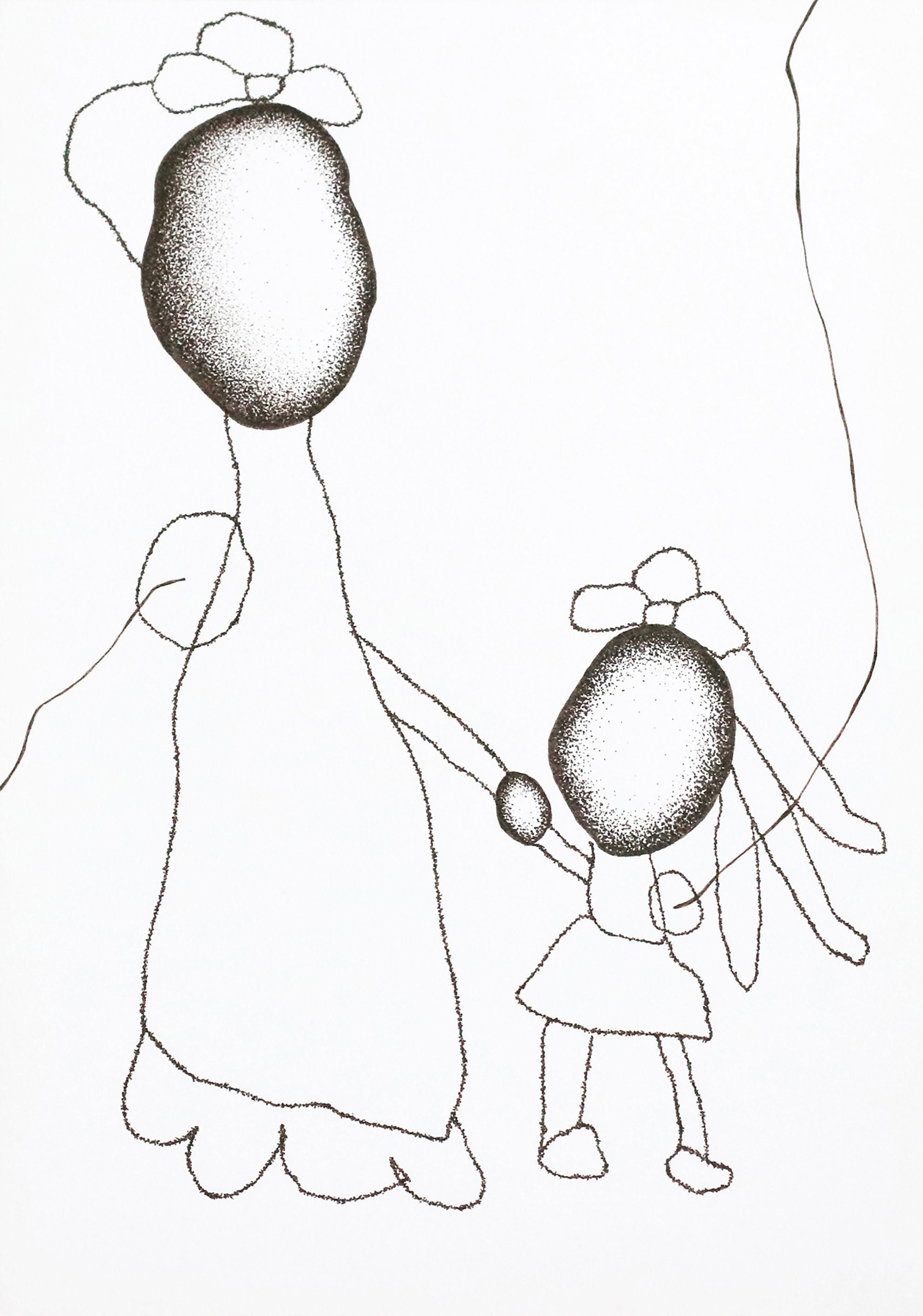

Q: 이번 전시에서 작가님이 생각하시는 대표작은 무엇인가요? 그리고 작품에 대한 설명도 함께 부탁드리겠습니다.

A: <올림>이 될 거 같습니다. 어느 날 힘 없는 자들을 큰 화폭에 그려넣어 당시 시대 맥락에서 이례적인 형식을 취하는 그림 얘기를 들었어요. 미술사에서 심심찮게 등장하는 전위였기에 지나칠 수도 있었는데, 그 날은 어떤 이유에서 인지 조그마한 몸이 큰 몸을 안고 있는 형상의 낙서를 여러 번 해야만 버틸 수 있었어요. 며칠간 상상과 종이에 번갈아 그려지던 그 형상들은 자연스레 피에타가 연결되었고 모성애를 역전시킨 올리사랑의 감각으로 힘을 불리다가 <올림>이 되었습니다. 관계의 에너지와 방향성, 사랑이라 자각하지 못한 몸짓들을 그린 시리즈의 첫 그림이 되는 이 작업은 윗사람을 향한 편지 마지막에 적는 ‘__올림’을 같이 고려한 제목을 지었어요. 저는 이 이름의 주인이자 그림 속 존재가 아이면서 아이가 못되고 여자이되 성이 없으며 인간의 모습으로 인간이 아니게 살길 바랍니다.

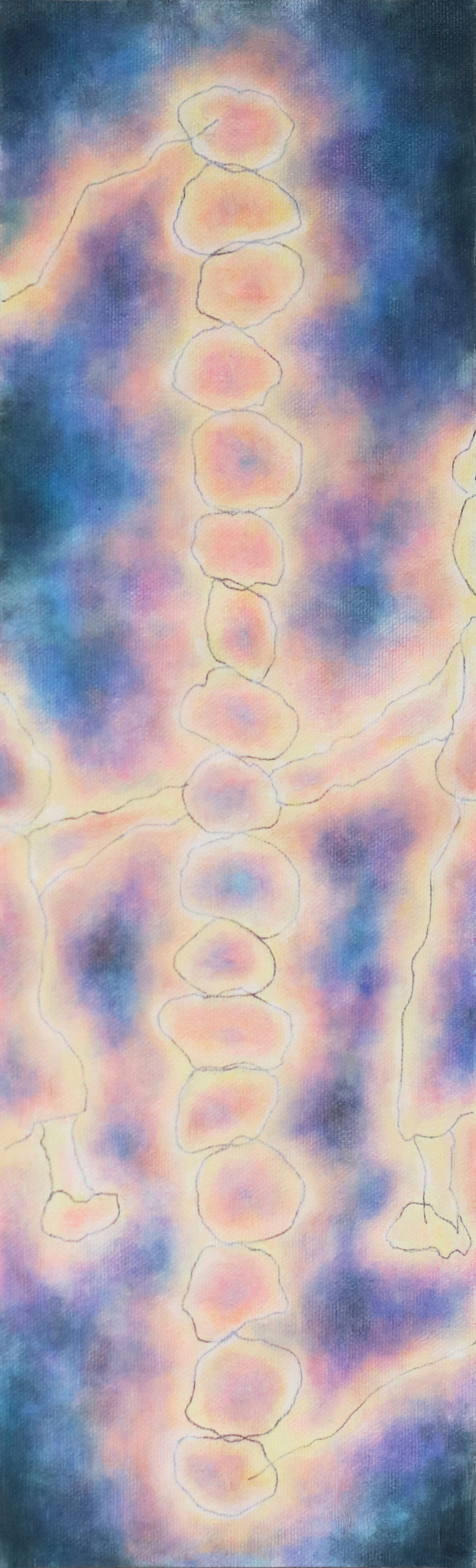

Q: 작품 속 네온 사인과 같은 후광은 어떠한 시각적 의미로 전달하고 계신가요?

A: ‘빛 선’은 다음 세 가지 입장의 교집합인 거 같아요. 과학적 맥락으로는 미시세계의 빛, 회화적 시각으로는 유령적 빛, 그리고 문학적 은유로는 눈을 감아야만 보이는 것들이 되어요. (실제 눈을 감았을 때 망막에 맺히는 빛을 보는 습관에서 색을 포착해 쓰기도 하구요.) 빛을 다르게 말하는 이 세 가지 영역은 제 작업의 레퍼런스가 되어주는 주요한 출처가 되기도해요. 다만 각 의도를 조율하는 선에서 최초에 그은 미숙한 연필/펜 선이 보여야한다는 규칙을 고수하고 있고, 그래서인지는 모르겠지만 이 빛선 작업들이 서정적 SF서사와 같은 장면이길 바라기도 합니다.

Q: 회화가 가진 전통성과 유리가 지닌 실험성 사이에서 작가로서 어디쯤에 위치하고 있다고 느끼시나요?

A: 제가 미술을 해온 시간은 입체에서 평면으로의 변화를 겪고 있습니다. 그림(회화), 유리(조각)로 이뤄지는 작업들은 그 시작이 글(쓰기)과 내면의 형상을 가늠하는 데에서 창발한다는 공통점이있어요. 이와 관련해, 제게 주신 질문을 곰곰이 생각하다 떠오른 예술 분류가 하나 있어 그것과 빗대어 말씀드려볼까 해요.

건축->조각->회화->음악->시. 오른쪽으로 갈 수록 물질적 매체에 대한 의존도가 낮아지고 정신적 내용을 표현하려는 경향을 보인다는 헤겔의 예술 분류인데요, 상징에서 낭만으로의 방향성을 갖는 이 변화가 제 작업의 변화와 꼭 닮아있다 느껴서 기억하고 있어요.

제게서 전통매체(회화)와 실험매체(유리)가 조형적으로 가까워지고 있음은 회화를 실험으로, 유리를 전통(보편)으로 대하는 상태는 아닐까 하기도해요. 다만 그 태도로 정신/낭만 표현을 지향하되 사회구조가 지닌 문제의식에서 자유로워지진 말자고 스스로 경계하고 있습니다.

Q: 작가님이 주로 다루는 매체인 유리 작업과 페인팅은 제작 방식 자체가 다르다고 생각합니다. 두 매체에 대한 작가님의 작업 과정에서 야기되는 각각의 방향성과 의미에 대해 궁금합니다.

A: 유리조형을 전공한 제가 페인팅을 하게 된 이유에는 두 가지 ‘보편’이 있어요. 하나는 정서적 특질과 매체적 특질을 맞닿게 하려는 과정에서 이야기를 전달하기 위해 물질의 특이성을 최소화하려는 보편이었고요. 또 하나는 남자, 인간, 어른이라는 문화적 무의식에 가담하며 살고있는 제가 여자, 비인간, 아이를 그리려는 아이러니함이 ‘캔버스에 유화’라는 보편에 그 얘기를 늘어놓는 것과 나란히 간다는 감각입니다.

힘의 지위를 가진 캔버스와 다른 이유로, 유리에도 보편성을 부여하고 출발하면 이상해 집니다. 지금도 주변을 둘러보면 보이는 창문 유리가 그러해요. (제 유리 작업이 창문유리를 빗댄 얇고 투명한 판유리만을 사용한다는 점에서) 이들은 안과 밖을 구분해주지만 시선을 통과시켜 사고를 바깥으로 확장해줍니다. 일상의 보편으로 자리잡은 유리를, 시공간의 불완전한 경계자이자 유약한 물질로 다시끔 인식하는 순간, 기이한 매력이 발생해요. 없는데 있단 걸 안 것 같은 거죠. 그게 보이지 않는 존재들을 드러내는 이야기의 메타포로 들어오게 되면서 제 페인팅과 만나는 지점이 있습니다.

Q: 이번 전시 작품 중 유리와 드로잉이 결합된 큐브 작품이 눈에 띕니다. 유리와 페인팅이라는 서로 다른 차원의 매체를 병치할 때, 어떤 긴장감 혹은 시너지를 의도하셨나요?

A: 캔버스에 그려진 그림은 그림이 보이지만 유리에 그려진 그림은 유리(와 그 너머)가 보인다고 생각해요. (바로 앞 질문에서의 답변처럼) 창문너머를 볼 때 시선과 사고를 바깥으로 확장하지만 사실은 유리가 공간의 경계자로 있는 것 처럼요. 반면 캔버스는 그 안에 그려진 그림이 하나의 장이 되어 시선을 머물게 하는 힘이 있음은 아직 분명한 듯해요. <Room>에서는 시선의 통과와 머뭄을 교차시키는 보기의 방식을 유도해, 매 순간 포지션을 달리하는 기억(오해)의 성격이 은유되길 바란 것 같아요. 거기에 어디선가 겪었을 법한 ‘우리’의 한 장면을 그려 넣었고요. 그 유대감과 모순의 감각이 시차를 끼고 서로 주고받았으면 해서 하나의 기본 입방체를 설정하게 되었어요. 중요했던 건 각 면이 접합되는 방식이었고, 저는 서정성과 유약함의 극대화를 원했기에 유리를 천처럼 여기며 바느질하게 되었습니다.

Q: 이번 전시를 준비하면서 작가로서 돌아본 지난 시간은 어떤 결이었나요? 스스로에게 어떤 질문을 던지게 되었는지도 궁금합니다.

A: ‘나’를 알려면 ‘너’가 있어야하는 것처럼, 스스로 작업을 되돌아보는 데에 있어서 타자적 시간이 섞였던 거 같아요. 누군가에게 보여지고 소통될 작용을 비교적 염두에 두지 않고 작업 자체만 파고들던 당시에는 모호했던 부분이 이번 전시를 준비하며 때로는 바깥의 시선으로 조금씩 보이며 정리되는 느낌이었다고 해야할까요. 물론 그것도 오늘날/시시각각의 상태가 야기한 유동적 오해 중 하나이겠지만요.

Q: 이번 전시를 통해 관람객들과 나누고 싶으신 이야기, 혹은 메시지가 있다면 남겨주세요.

A: 전시《Planck Daughter》는 (제목의 ‘planck’가 미시세계의 가장 작은 단위를 뜻한다는 점에서) 보이지 않는 세계를 이야기하려 한다 생각합니다. 저도 마찬가지지만 동시대를 공유하는 우리는 그 어느 때보다 다양한 문화에 노출되는 교차성의 존재들이라 느껴져요. 알게 모르게 많은 이야기를 하고있는 것 같고요. 그런데 그 방식이 알고리즘화 안에서 이뤄진다는 특징이, 보지 못하는 다른 세계도 동시에 거대해짐을 야기하는 것 같아요. 같은 단어로 다른 이야기를 하고 있던 건 아닐까. 알았다고 여겼는데 모르는 게 아닐까. 실은 볼 수 없는 게 아닐까. 하는 생각이 문득문득 듭니다. 저는 관람객이 을지로 - 포켓테일즈 공간 - 《Planck Daughter》를 겪고 오는 일련의 과정에서 그간 보지 않은, 그중에서도 지극히 개인적이고 연약한 어떤 감각이 수면 위로 전복되는 상태가 드나들기를 바랍니다.

Q: 앞으로 작업 세계가 어떻게 확장되거나 변주될지에 대한 ‘예감’이 있다면 들려주세요. 이 전시가 그 변화의 기점이 될까요?

A: 인간의 형상에서 사물의 형상이 늘어나고 있어요. (인간미달적) 존재를 직접 표현하는 것에서 그 존재의 몸을 빌린 감각을 표현하는 것으로 변화중인지 아니면 사물 자체들의 에너지에 새롭게 집중하려는 건지 의심하며 작업을 진행중이에요. 형식적 변화로는 (<Room>이 펜드로잉 캔버스와 유리를 혼합한 것 처럼) 머지않아 빛선 페인팅 캔버스와 유리를 혼합하는 작업이 실행될 듯 해요. (작업노트에는 작년부터 있었지만요.) 그리고 텍스트 기록을 작업화 시킬 고민도 하게 될 거 같습니다.

작업이 글이나 내면의 형상들로부터 시작되는데, 특히 제가 독자로서는 글 매체를 읽을 때 느끼는 경탄의 감각이 있어요. 그 서사적 아름다움을 이미지 매체로 발하게 할 방법을 여전히 찾고 있습니다. (글과 그림은 다른 매체이기에 불가능에 가깝겠지만) 이건 변하기 어려운 소망일 듯 합니다.

이번 전시는 준비하면서도 가끔 현실이 맞나 물음표를 찍을 만큼 감사한 배움이 되고 있습니다. 그러다가 문득, 이름이 불릴 수록 이름으로 살게 된다는 혹자의 말씀이 떠올랐어요. 포켓테일즈에서의 전시가 기점이 되어 앞으로 작가로서 경험을 늘리며 작업과 타자들의 반응을 상호작용시키게 되겠지요? 그럴 미래의 제가 되기를 응원하고요. 그렇지만 스스로 꼭 기억했으면 하는 건 그 반응들로 이름을 바꾸지는 않기를, 최초의 목소리들을 늘 지니며 조형적 발전을 이루자는 약속인 것 같습니다.

Q: Your works often depict recurring creatures. What kind of worldview are you exploring through them?

A: I feel I’ve long admired subhuman existences. I often think about voices before language, animal-like senses, or the lives of unknown substances—things I can’t inhabit myself. Yet I wonder if there are ways to exist as nonhuman while still being human. As I fall deeper into this thought, forms and narratives begin to emerge. They sometimes take on autobiographical tones. At those moments, temporality—past, present, future—and social norms seem to lose their significance. For me, the scientific notion of a quantum universe becomes a device that helps my fantasy leap beyond the boundaries of the genre. I think to myself, “This event must be happening somewhere,” and doubt transforms into belief. It’s a strange contradiction, but I believe that the possibility of being complete precisely because one falls short of being human moves between my work and my life.

Q: What kind of emotions, memories, or sensations do you aim to express through your work?

A: I think it’s about the power of fragility and the unknowable ways in which love manifests. Whether it’s a lifeform or an object, I believe that the subtle energies or disruptions that appear without intention—when something finds itself, unknowingly, in the position of a subject—can draw others in. (Put another way, something may become a subject simply by unknowingly radiating energy.) Whether I’m working as an artist or simply living, these moments are rare, yet they carry a certain beauty and validity that I find deeply meaningful.

Q: What would you consider the key work in this exhibition? Could you tell us more about it?

A: I would say it’s Offering. One day, I came across a story about a painting that featured the powerless rendered on a large canvas, adopting an unusually formal approach for its time. Though such avant-garde moments are not rare in art history, for some reason that day, I found myself repeatedly sketching a small body cradling a larger one, just to hold myself together. That image, alternating between imagination and paper for several days, naturally connected to the Pietà and evolved into Offering through a sense of reversed maternal love. As the first painting in a series that explores relational energy, orientation, and gestures of love that go unrecognized, its title also refers to the formal Korean closing “올림,” used in letters to elders. I hope the being depicted in this work is at once a child and not, a woman and genderless, human in form yet not living as a human.

Q: What visual meaning do the halo-like neon lines in your works carry?

A: I see the “light lines” as the intersection of three perspectives: in scientific terms, they represent light on a microscopic scale; in painterly terms, they appear as ghostly light; and as literary metaphors, they embody things only visible when you close your eyes. (In fact, I sometimes use colors inspired by the light that appears on the retina when I do close my eyes.) These three domains form the core references of my work when speaking of light. That said, I have a self-imposed rule to always preserve the initial imperfect pencil or pen lines that guide these compositions. Perhaps that’s why these light-line pieces often feel like scenes from a lyrical sci-fi narrative.

Q: As an artist, where do you see yourself positioned between the tradition of painting and the experimental nature of glass?

A: My artistic journey has moved from three-dimensional forms to two-dimensional surfaces. Whether it’s painting or glass sculpture, my work often begins with writing or with attempting to visualize inner forms. In thinking about your question, one classification of the arts came to mind: Hegel’s progression from architecture → sculpture → painting → music → poetry. As we move rightward, dependency on material media diminishes while the tendency to express spiritual content increases. This symbolic-to-romantic trajectory mirrors the shifts in my own work. For me, painting (a traditional medium) and glass (an experimental one) are converging sculpturally. I wonder if I’m treating painting as experimentation and glass as tradition. Still, while I aim to express the spiritual or romantic, I’m cautious not to ignore the socio-political awareness that structures always demand.

Q: The production methods of painting and glasswork are fundamentally different. What are the respective directions and meanings these media create in your process?

A: There are two forms of “universality” that led me—originally trained in glass art—to painting. One was an effort to minimize the material specificity in order to communicate emotional narratives more clearly. The other is more ironic: as someone culturally embedded in masculinity, adulthood, and humanity, I aim to depict femininity, nonhuman entities, and childhood—so it felt oddly fitting to lay those stories onto the “universal” medium of oil on canvas.

With glass, attributing universality from the outset leads to odd results—like the windows around us. (I use only thin, clear sheet glass that resembles window panes.) These materials separate inside from outside, yet allow vision to pass through, expanding thought beyond the frame. When I reinterpret such everyday glass as a fragile boundary of space-time, its strange charm begins to emerge. It’s like realizing something exists in its very absence. That’s where the glass medium metaphorically intersects with painting, which also seeks to visualize the invisible.

Q: One of the standout works in the exhibition is a cube combining glass and drawing. What kind of tension or synergy did you intend by juxtaposing these two media?

A: A painting on canvas shows an image, but a painting on glass reveals the glass—and what lies beyond. (As I mentioned earlier, like looking through a window: your gaze and thoughts extend outward, but the glass remains a boundary.) In contrast, canvas has the power to hold your gaze; the image becomes a plane where your eyes settle. In Room, I wanted to intertwine these viewing mechanisms—passage and pause—so that the shifting positionality of memory (and misremembering) might be metaphorically conveyed. I included a scene that felt familiar—something shared and collective. To evoke the tension and contradiction of that emotional resonance across time, I chose to work with a simple cube. What mattered most was how the planes were joined, and because I sought to maximize lyricism and fragility, I approached the glass like fabric—stitched it together.

Q: While preparing this exhibition, how did you reflect on your past work? Were there any questions you asked yourself?

A: Just as one needs a “you” to understand the “self,” I think preparing this exhibition introduced an element of otherness into my process of reflection. In the past, when I focused purely on the work itself without considering its future viewers, certain aspects remained unclear. But as I prepared for this show, I began to recognize and organize those elements from an external perspective. Of course, that clarity is likely just another fluid misunderstanding shaped by my present state—but it still feels meaningful.

Q: Is there a message or experience you hope to share with visitors through this exhibition?

A: The exhibition Planck Daughter—named after the smallest unit in quantum physics—attempts to speak about the invisible world. I think we, as contemporaries, live as beings of intersection, exposed to more diverse cultures than ever before. We seem to be telling many stories, knowingly or unknowingly. But the fact that these stories are often shaped within algorithms means that the unseen worlds grow just as massive. I often wonder: Are we speaking different truths using the same words? Did I think I understood something when I actually didn’t? Is it that we simply can’t see?

Through this journey—Euljiro to Pokettales to Planck Daughter—I hope viewers experience moments when deeply personal and delicate sensations, long hidden beneath the surface, rise and overturn.

Q: Do you have a sense of how your practice may evolve from here? Could this exhibition mark a turning point?

A: Human figures are increasingly giving way to objects in my work. I’m unsure whether this signals a shift from depicting subhuman beings directly to expressing the feelings that borrow their bodies, or if I’m beginning to focus on the energies of objects themselves.

Formally, like how Room combined pen drawing on canvas with glass, I expect to soon create works that merge “light-line” paintings with glass—ideas that have been in my notes since last year. I’m also considering turning my written records into artwork. My work begins from writing or attempting to visualize internal imagery. Especially as a reader, I’m moved by a sense of awe when engaging with text. I’m still searching for ways to translate that narrative beauty into visual media. (While drawing and writing are different formats, this may always remain a difficult wish.)

This exhibition has already been a profound learning experience—sometimes I’ve asked myself, “Is this real?” One phrase keeps returning to me: “The more a name is called, the more one becomes that name.” Perhaps this show at Pokettales marks a moment where I, as an artist, will continue to deepen my practice and engage with others’ responses. But I also hope to remember this: not to rename myself based on others’ voices, but to carry my original ones with me as I grow sculpturally.

Artist

민희라 Minheela (b.1995)

민희라는 가상세계를 상상하며 유약함의 에너지를 탐구한다. 점과 빛이라는 미시적 조형언어로 양자적 우주와 환상 사이의 장면을 재구성하고, 유리에 금을 긋거나 바느질을 더하는 방식으로 어른과 아이, 언어와 비언어, 현실과 비현실이라는 두 항의 경계를 흐린다. 알 수 없는 존재들의 사랑 방식과 관측되지 않는 평행 세계의 가능성을 교차시키면서, 다만 돌봄 받는 자들이 돌보는 자들을 살리는 이야기에 따르길 바라고 있다.

Minheela explores the energy of fragility through imagined virtual worlds. Using a microscopic visual language of dots and light, she reconstructs scenes that hover between quantum cosmos and fantasy. By inscribing cracks into glass or stitching across its surface, she blurs the boundaries between adult and child, language and non-language, reality and the unreal. Her work weaves together the unknowable ways beings might love and the speculative possibilities of parallel worlds—ultimately following stories in which those who are cared for become those who care, offering healing in return.

Education

2025

한국예술종합학교 조형예술과 석사 졸업

2021

남서울대학교 유리세라믹디자인학과 학사 졸업

Exhibition

- Solo

2025

《Planck Daughter》, 포켓테일즈, 서울

-Group

2019

《Le Vitrail est Mort, Vivre le Vitrail !》, Haute école des arts du Rhin, 스트라스부르, 프랑스

2018

《운김》, 인사아트프라자, 서울

Project

2025

《바깥의 집》, 비공간, 서울, 한국

《Glass & Ceramics Open Studio》, 한국예술종합학교, 서울

《Glass & Ceramics Open Studio》, 한국예술종합학교, 서울

◻︎ Artist: 민희라 Minheela @__.__lune__.__

◻︎ Photography : 고정균 Jungkyun Goh

◻︎ Graphic Design: 모닥불 Modakbool

◻︎ Text: 김채송 Chaesong Kim_pokettales director/ 민희라 Minheela

◻︎ Q&A: 김채송 Chaesong Kim/ 민희라 Minheela

© 2025. MINHEELA. All rights reserved.

◻︎ Photography : 고정균 Jungkyun Goh

◻︎ Graphic Design: 모닥불 Modakbool

◻︎ Text: 김채송 Chaesong Kim_pokettales director/ 민희라 Minheela

◻︎ Q&A: 김채송 Chaesong Kim/ 민희라 Minheela

© 2025. MINHEELA. All rights reserved.